-

Simple and Best

Simple and Best

-

Simple and Best

Simple and Best

版权声明:原载于《时代建筑》2022年3期

【编者按】宾夕法尼亚大学设计学院林中杰教授受《时代建筑》邀请作为校友为同济大学建筑系创建七十周年撰写文章,回顾了同济早期城市设计教学和上海城市增长模式对其学术生涯的影响,以及本人在宾大继续从事城市设计研究与教学、探索中西城市发展实践的历程。文章以上海和费城为例,分析了当代西方主流的都市主义理论所针对的问题和主要主张,并与中国当前城市发展现状进行对比和分析,针对中国城市更新的前景阐述了城市再生的理念。

城市设计的再生

从同济出发的学科探索之路

Regeneration of Urban Design

A Journey of Disciplinary Exploration Based on the Education at Tongji University

林中杰 LIN Zhongjie

同济大学建筑与城市规划学院(CAUP)建院70年,硕果累累,笔者作为校友与有荣焉。作为一名长期耕耘于城市设计学科的学者,也很欣喜地了解到CAUP获批成立中国第一个授予学士学位的城市设计专业,因此撰写此小文回顾笔者从同济起步,学习和研究当代城市设计的理论与实践的一些心得与体会。

1 浦东浦西

在最近完成的一本关于中国新城的英文书稿中,笔者在序言开头写下这么一段话,“1990年我一个16岁的小镇少年来到上海读大学,从那时起就不时有人向我重复着一句流传已久的忠告,‘宁要浦西一张床,不要浦东一套房’”。重提这句过时的老话暴露了年龄,不过更重要的是它生动地道出了20世纪90年代初浦东和浦西的巨大差异。这个差异现在从经济层面和世俗层面来说已经拉平了,但从城市设计学者的专业角度看仍然存在;它也基本代表了当时中国城市与乡村之间普遍存在的巨大差异,这个差异如今依然如故,甚至形成更大的鸿沟。

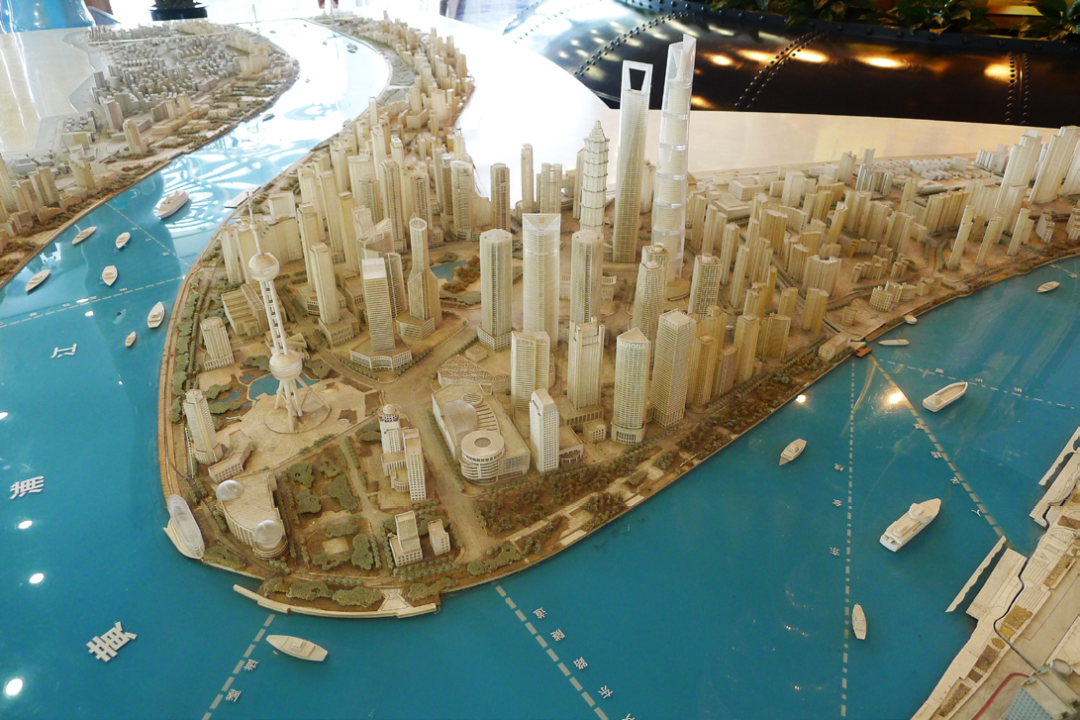

在上海十年,笔者的生活基本未踏出象牙塔:同济建筑学本科、研究生,接着在同济大学建筑设计研究院工作了三年,直至2000年前往美国读博。现在回想,身处上海大都市,目睹那十年化茧成蝶般的变化使笔者对城市这个复杂的有机体产生极大的好奇心,也对构想和构筑城市未来环境的工具产生浓厚兴趣,所以申请博士时选择了城市设计方向。当时记忆中印象比较深的主要是几个市政大项目,包括南京路的步行街改造、外滩防洪堤和滨江步行道第一次改造,以及1992年小陆家嘴金融区的城市设计国际咨询。尤其是最后一个项目,五个不同国家的事务所提交的方案虽然布局各异,但都具备明确的中心特征和强烈的巨构形态,令人产生对于未来都市的想象,成为当时年轻建筑师对城市设计有限认知中的样板① [1]。但随着对西方城市设计理论和现代城市发展史的研究,笔者对这样以塑造形象为主要目的的城市形态的弊端逐渐有了深刻体会(见图1)。上海接下来30年的发展也一再验证了各种城市设计范式的得与失,成为各类有代表性的城市设计方法探索与应用的试验场。上海本身所特有的中西融合的传统、高度的城市韧性和自我纠错能力使其逐渐上升为一个世界级的卓越城市。

1. 陈列于上海规划展览馆的模型,显示陆家嘴金融中心的城市设计最后形成摩天楼林立但缺乏有意义的公共领域和适当的行人尺度的城区。

2 早期城市设计探索

笔者之所以走上城市设计研究的学术道路,和在上海的生活经历以及早期在同济受到的熏陶不无关系。同济是中国最早投入城市设计探索的高校之一,最近有的口述历史将其追溯到1965年冯纪忠先生率领团队参加苏联莫斯科西南区的居住区国际设计竞赛[2]。探其根源,同济在设计学科上发展齐全是主要因素,特别是建筑和城市规划两个专业都有深厚的积累和敢于争先的学术气氛。1986年在李德华院长的指导下,规划系率先成立了城市设计教研室;建筑系在20世纪90年代初由卢济威教授牵头成立了城市设计研究室,慢慢地壮大成为城市设计研究中心,为现在的城市设计系奠定了基础。

在20世纪80年代至90年代初,随着中国城市的逐步开放,已经有不少项目需要城市设计元素的介入,比如1984年邓述平教授与卢济威教授领衔的胜利油田孤岛新镇规划和郑正教授等人设计的深圳白沙岭居住区设计[3],但这些居住区项目尚未触及城市设计的核心,即公共领域(public realm)的设计;20世纪90年代初上海的一些大工程如外滩改造属于大型基础设施的提升,尚缺乏把人的行为与环境关系作为中心的思考(因此有后来的第二次外滩改造);小陆家嘴的城市设计竞赛及最终的综合实施方案实际上把这个1.7 km?的片区作为一个超大型建筑来设计其形态和开发进程,基本抛弃了街道空间和行人尺度的考量。这些类型的项目构成了城市设计的初期摸索阶段,当时城市设计的概念还十分模糊,学科教育体系尚未建立,大型设计单位缺乏这方面的人才和实践经验。因为这些原因,90年代城市发展开始提速时,许多大城市的核心区或新区以国际竞赛或国际咨询的方式推进,以求引进国际上较为成熟的经验和理念。

90年代初期至1998年前可以算得上是同济城市设计探索的第一个小高潮。虽然城市设计还未正式植入建筑学五年制本科的设计教学之中(仅有居住区规划等),教师实践、毕业设计、研究生课题中与城市设计相关的已屡见不鲜,形成较为热烈的氛围。卢济威教授是当之无愧的学科带头人,他牵头的几个项目包括静安寺地区城市设计和北外滩城市设计融合教学和实践研究,这些项目的成果在学院展示,也催发许多学生对城市设计的热情(见图2)[4]。中国改革开放后与西方院校的建筑教学交流其实也萌发在城市设计这块土壤上,1997年同济参与了哈佛大学彼得·罗(Peter G. Rowe)等教授牵头的苏州工业园区的城市设计研究[5]。往前推,则有凯文·林奇(Kevin Lynch)发起,由加里·赫克(Gary Hack)教授自1985年起带领麻省理工学院的城市规划与设计系师生到北京与清华师生历经数年的城市设计交流。② [6]

2. 上海静安寺地区城市设计中心轴线剖面。设计:卢济威、林缨、张力

1997年的亚洲金融危机使当时处于快速上升期的中国城市开发不得不踩下急刹车,从苏州到海口,全国的大城市的开发区几乎都经历过一次阵痛。各地大设计院的工作也往往局限于一些居住小区的设计,这也促使笔者下定海外求学的决心。

3 西方城市设计的真空期

笔者于2000年到宾夕法尼亚大学攻读建筑学博士有偶然性也有必然性。宾大是20世纪数次现代建筑浪潮的中心,包括世纪初保罗·克瑞(Paul Philippe Cret)领衔的美国布扎学派和五六十年代以路易·康(Louis I. Kahn)和文丘里(Robert Venturi)为首的现代主义批判的费城学派,也是现代城市设计研究的先锋之一。1956年宾大美术学院在霍姆斯·帕金斯(G. Holmes Perkins)院长领导下成立了“市政设计”(Civic Design)专业,先于哈佛大学的城市设计(Urban Design)专业。在帕金斯感召下一大批杰出的城市学者云集宾大,包括路易斯·芒福德(Lewis Mumford)、赫伯·甘茨(Herbert Gans)和伊恩·麦克哈格(Ian McHarg)等。与此同时,埃德蒙·培根(Edmund Bacon)主政费城规划局,对市中心进行大刀阔斧的规划改造,成为当时城市设计的样板(见图3)。时间推进到90年代末,又一批著名学者活跃于宾大的城市设计教学,包括新院长加里·赫克(Gary Hack)、乔·兰格(Jon Lang)、乔纳森·巴奈特(Jonathan Barnett)和詹姆斯·康纳(James Corner)等教授。选择宾大学习城市设计几乎可以说是不二之选。

3. 费城市场东街,20世纪60年代贝肯主持的城市更新的代表性项目。

从另一角度而言,世纪之交的美国其实刚刚从一段城市设计的“真空期”中走出来,美国大城市也正经历一段由“死”向“生”的新周期。20世纪五六十年代自上而下的全国性城市更新运动(Urban Renewal)、棚户区清除(Slum Clearance)、州际高速公路大建设(Highway Act)导致原有城市肌理的离散。新植入的大规模社会住宅项目背负规划师改造社会的空间理想,但忽视公共领域和缺乏社会行为认知使这些公共财政投资迅速成为城市负资产,紧接着的一波接一波的郊区化逐步抽离了城市的文化精华和经济活力。到七八十年代,以物质空间引导环境提升和社会进步的观念被打入冷宫,城市规划学科彻底转向社会经济学理论、历史批判和社区经营。伴随产业转移,美国大城市普遍陷入萧条,甚至成为犯罪的温床。费城同样经历这段发展历程,一度辉煌的世界级工业中心遭遇连续半个世纪的人口负增长,至2000年已缩减了约1/4的人口,市中心颇为萧条,罕有新的建设。夜晚,西费大学城的街道昏暗而沉寂,有如1990年市场化之前的上海街道的夜晚,同样的宁静但成因不同。

所以笔者在美国学习城市设计的第一课,也是最深刻的一课,恰恰是城市设计的失败!而且不是一般的局部的失败,是大溃败。但是美国城市设计的先进之处其实就在于积累了足够多的理论、实践和教训,在一轮一轮从理想模型到范式推广再到批判纠错的过程中盘旋前进。这对中国的城市发展意味着大量可借鉴的经验,这些经验虽不可直接套用,但可以通过总结、对比和扬弃来指导在地的实践,避免重蹈覆辙。这导致笔者在之后20多年的教学中十分强调理论的重要性,所谓的城市设计理论体系综合了上述的模型、范式和批判三方面,须在一开始就纳入教学体系并融入设计课中。道理很简单,不比建筑学以美学与历史为理论核心,城市设计理论与实践的关系尤为密切,可以说事关城市存亡。缺乏理论启蒙的设计即使形式再靓丽,也可能造成一座鬼城。

20世纪70—90年代的“城市设计真空期”并非没有城市设计理论,而是基本停留于反思与批判,没有新的城市设计范式出现,也没有像60年代简·雅克布斯(Jane Jacobs)、凯文·林奇、克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)那样划时代的理论巨著,但这段真空期酝酿了下一轮城市设计的回归,这次回归伴随着21世纪以来美国城市的复兴。

4 城市设计的回归

20世纪90年代的美国,两股新的城市设计理论逐渐壮大,并形成了较为明确的实践范式。它们分别是新城市主义(New Urbanism)和景观城市主义(Landscape Urbanism),其中宾大主导了景观城市主义的理论发展并提供了最有说服力的实践范式③。进入新世纪的20年来,这两个理论在实践上不断得到加强和扩充,并传播到世界范围,包括中国。笔者在2006年前后对当时的城市设计理论及其对全球性的实践影响做了一些整理和分析,并介绍到中国[7-8]。新城市主义和景观城市主义都是包含多个层次的理论架构,分别针对当代城市的两方面主要议题。

新城市主义针对现代主义规划体系长期导致的空间分离、汽车主导、无序扩张、人文缺失的发展模式,分别有针对性地提出了步行城市(Pedestrian Pocket)、公交导向(Transit-Oriented Development)、城乡断面(Transects)、传统社区(Traditional Neighborhood Development)等一系列相应的范式[9-10]。但新城市主义常常因为过于传统的形式语言受到批评,这些范式在缺乏社会平衡机制的情况下也常常成为助长城市士绅化(Gentrification)的工具。景观城市主义发源于宾大教授麦克哈格的《设计结合自然》中提出的生态分析与规划理论[11]。它着眼于解决现代城市的两个根本性问题。首先是新自由化经济体系下土地开发由资本驱动,导致公共领域的支离破碎。

景观城市主义者主张景观从原先空间布局的补充上升为先行的城市基础架构,以有效引导城市有机增长,并将景观设计扩展到区域尺度。其次,针对工业化空间生产和大规模扩张导致的高能耗高排放的环境,提倡后工业修复、增强生态韧性、维持物种平衡的景观体系。[12-13]

这两个理论体系虽然不能完全覆盖当前美国的城市设计范式,但具备很强的代表性,也仍然占据实践的主导地位,最近流行的一些新的提法比如“完整街道”(Complete Street)、“15分钟城市”(15-minute City),以及“星球城市化”(Planetary Urbanization)等基本是在这两个体系基础上的延展[14-16]。这些理论有普适性,尤其对数十年的经济全球化之后世界城市存在的很多共同问题具有洞悉的能力,但在实践层面上,这些在欧美语境下诞生的设计范式不应该直接套用到中国城市中,而是应该追溯到理论的根源去找到适合于中国的版本并建构行之有效的中国范式。正如中国住区规划流行的“邻里单元”(Neighborhood Unit)与克拉伦斯·佩瑞(Clarence Perry)1929年定义的邻里单元已大相径庭④,中国的“TOD”也需要在彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)的范式基础上进行尺度、内容和运行模式上的再整合[17]。在主持夏洛特北卡罗来纳大学的城市设计专业期间,笔者和同事们曾经就如何在欧洲起源的紧凑城市概念基础上寻找契合于亚洲空间密度和社会结构的紧凑城市形态进行了多年的探索,成果发表在2018年出版的Vertical Urbanism(《竖向城市主义》)一书[18](见图4)。在这过程中我们也通过联合工作坊等形式与同济大学王一、叶宇、姚栋、谭峥等老师在这个领域进行了富有成效的交流。

4. 《竖向城市主义》封面,Routledge出版社出版。

5 从更新走向再生

观察新城市主义和景观城市主义衍生出来的诸多实践范式及其在中国的演变,我们可以看到中美在城市设计上从机制到理念都存在不同。值得关注的要点包括自下而上的城市设计组织机制、传统价值的回归、景观先行的路线和对新城市技术的运用与质疑,这些问题只能另起文字才能展开讨论。但中美在城市设计实践层面上也具有重要的相通之处,特别值得一提的是到了21世纪的第三个十年,中美已先后进入城市再生的高峰期。

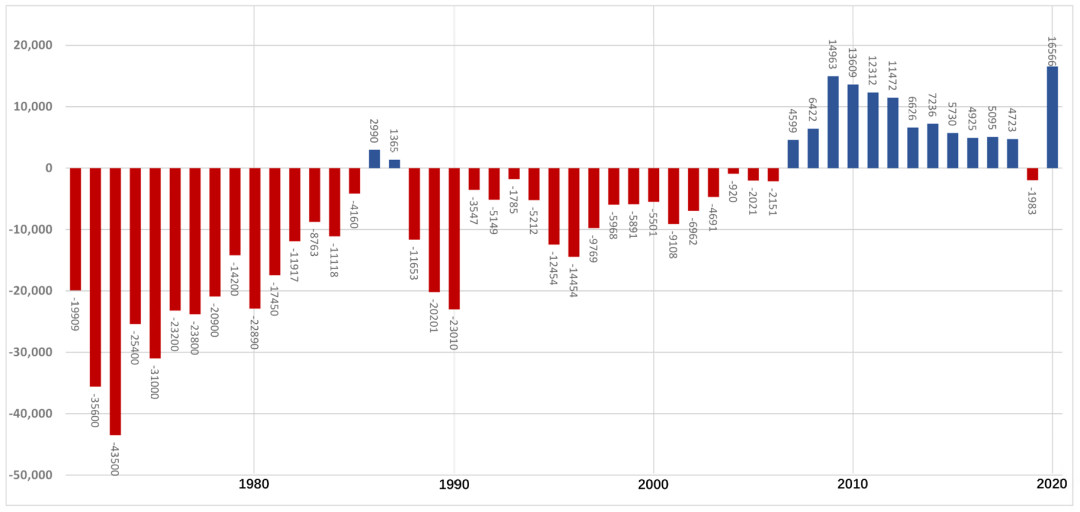

在经历了30多年的城市化和一波接一波的大规模空间生产之后,中国实际上已达到空间过剩甚至是城市过剩的时代。在人口增长到达历史性拐点的新形势下,城市再增长的方式亟须改变。在以上海为首的繁华大都市中,城市更新成为主要的城市设计内容;在无数的规模各异的新城中,收缩、充实与活化将是主流。在美国,大城市在21世纪初逐渐走出低谷,2001年的“911事件”和2007年的金融危机反而成为人口和经济向城市回流聚集的契机。人口曲线表明费城市中心从2007年开始恢复增长并逐年加速,大城市的复兴步伐持续不断,没落的社区焕发新的生机,闲置的街廓被填充,工业水滨转化为城市绿带(见图5、图6)。除了生产型城市向生活型城市深入转型的大趋势外,新经济创新也回归城市,在旧城中形成新的科技创新热点,如波士顿剑桥的肯道尔广场(Kendall Square,见图7)和西雅图的联合湖南岸(South Union Lake)。

5. 费城市区1971—2020年的人口变化。(数据 来源:美国人口统计局)

6. 费城市内思古河(Schuylkill River)畔的城市更新活跃,仓库厂房陆续被改造成公寓和办公,前景可见尚在使用中的货运铁路。

7. 波士顿肯道尔广场,围绕麻省理工学院再生的第三代科技城区,被称为“星球表面最具创新性的一平方英里”。

从城市设计角度,笔者把这一批从萧条的市中心老工业区脱胎换骨形成的新的科技产业区称为第三代技术城市,这是笔者近年关注的研究课题之一。与第二次世界大战后兴起的在新开发土地上统一规划和建设的封闭式的生产性技术研发中心(第二代技术城市,比如1956年建成的通用汽车瓦伦技术中心)和七八十年代逐渐壮大的以电脑技术为核心的无规划的郊区科技产业区(第一代技术城市,最典型的当然就是硅谷)不同,第三代技术城市如同老树开花,是从既有城市的骨架上滋长出来的混合型创新城区。它们的空间增长逻辑介于集中与扩散之间,遵循“生活—工作—娱乐”(Live-Work-Play)合为一体,与原有社区充分融合,形成充满“烟火味”的科技城。它们借力于一定的政策支持,有时依托于产业龙头带动的“旗舰+”模式,通过活化空间,更新基础设施,重新定位土地价值。这样的城市再增长活动更严谨地讲应该称为城市再生(Urban Regeneration),以和欧美20世纪60年代失败的城市更新运动(Urban Renewal)区分开来。

城市的再生有多层次的意涵,从生态重构到肌理新生,都与前一个阶段的城市增长形态有很大的不同。它要求城市设计作为一门学科以及作为一类实践做出根本性的改变。如,陆家嘴金融区和临港新城中心湖那样的鸟瞰视角的总体规划和形象塑造难以适应当下的城市更新需求。很多城市设计工作甚至不能再以图纸的方式表达和沟通,而要求更多地以在地研究、社区介入、行为导向、公私联合推动等方式进行。从这一点而言,城市设计与其他姐妹学科相比有一定的独立性,也需要比以往更多地借鉴历史、对比国际经验,并在实践中尝试和融合以达创新。

在这样的学科发展契机中,笔者寄望于母校的城市设计学科继续敢为天下先,为中国面临的城市演变提供理论路线与实践范式的支持,并积极推动这个全球性城市议题的广泛交流与充分应对。

(图片来源:图片图纸均由作者提供,图1、图3、图6摄影:林中杰;图2来源于参考文献[4];图4来源于Routledge出版社;图5由解文龙绘制;图7来源于Wikimedia Commons。)

注释:

① 参加陆家嘴金融中心区城市设计竞赛的包括英国的理查德·罗杰斯(Richard Rogers)、法国的多米尼克·佩罗(Dominique Perrault)、意大利的马希米亚诺·福克萨斯(Massimiliano Fuksas)和日本的伊东丰雄四家国际事务所以及上海城市规划设计研究院,最后由上海城市规划设计研究院综合出最后的实施方案。

② 1984年凯文·林奇在波士顿的一次论坛上与清华大学朱自煊等教授交流,并接受邀请计划到中国做讲座,可惜在成行前不幸病逝。但麻省理工学院与清华的交流还是在林奇的MIT同事和事务所合伙人赫克教授等人的推动下于1985年首次成行。

③ 宾大毕业并长期担任景观建筑系主任的詹姆斯·康纳、宾大毕业生和哈佛大学景观建筑系前系主任查尔斯·沃翰姆(Charles Waldheim)、宾大景观系现任系主任理查德·韦勒(Richard Weller)以及若干宾大景观的骨干教授是景观城市主义的理论奠基者。康纳的一系列大型城市景观项目如纽约高线公园(The Highline)和弗雷斯奎尔斯公园(Freshkills Park)为这个理论提供了最佳的注解。

④ 佩瑞首先在1923年的一次会议中阐述了“邻里单元”的概念,1929年他的论文被收录进美国区域规划协会(Regional Planning Association of America)出版的Regional Plan of New York and Its Environs(《纽约及其周边地区的区域规划》)一书中,从而广为传播。

参考文献:

[1] XUE C, ZHAI H L, MITCHENRE B. Shaping Lujiazui: The Formation and Building of the CBD in Pudong, Shanghai[J]. Journal of Urban Design, 2011,16(2): 209-232.

[2] 杨俊宴,秦诗文,郑屹,等.城市设计的且行且忆——卢济威教授访谈[J].城市规划,2021,45(08):113-116.

[3] 杨俊宴,秦诗文,张方圆.我与城市设计实践探索的五十年——郑正教授访谈[J].城市规划,2021,45(07):110-114.

[4] 卢济威,林缨,张力. 生态·文化·商业──上海静安寺地区城市设计[J].建筑学报,1996,4(10):20-25.

[5] ROWE P, SARKIS H. Yi-Ti-Liang-Yi Zhi Jian: Redevelopment in Suzhou, China[M]. Cambridge, MA: Harvard University Graduate School of Design, 1997.

[6] TANG Y, LIANG S S, YU R Z. Theoretical and Practical Influences of Kevin Lynch in China[J]. Journal of the American Planning Association, 2018, 84(3-4): 293-305.

[7] 时匡,加里·赫克,林中杰.全球化时代的城市设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.

[8] 林中杰,时匡. 新城市主义的城市设计方法论 [J].建筑学报,2006(1):6-9.

[9] CONGRESS FOR THE NEW URBANISM. Charter of the New Urbanism[M]. New York: McGraw-Hill Professional,1999.

[10] DUANY A, TALEN E. Transect Planning[J]. Journal of the American Planning Association, 2007, 68(3): 245–266.

[11] MCHARG I. Design with Nature[M]. New York: the Natural History Press, 1969.[12] CORNER J. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape[M]. New York: Princeton Architectural Press, 1999.

[13] WALDHEIM C. The Landscape Urbanism Reader[M]. New York: Princeton Architectural Press, 2006.

[14] NATIONAL ASSOCIATION OF CITY TRANSPORTATION OFFICIALS. Urban Street Design Guide[M]. Washington DC: Island Press, 2013.

[15] WHITTLE N. The 15-Minute City: Global Change through Local Living[M]. Edinburgh: Luath Press, 2021.

[16] BRENNER N J. Implosions/Explosions: Toward a Study of Planetary Urbanization[M]. Berlin: JOVIS, 2014.

[17] CALTHORPE P. The Next American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream[M]. New York: Princeton Architectural Press, 1997.

[18] LIN Z J, GAMEZ J, ed. Vertical Urbanism: Designing Compact Cities in China[M]. London and New York: Routledge, 2018.

完整深度阅读请参见《时代建筑》2022年第3期同济建筑70年(1952—2022年)林中杰《城市设计的再生:从同济出发的学科探索之路》,未经允许,不得转载。

作者单位:美国宾夕法尼亚大学魏茨曼设计学院

作者简介:林中杰,男,美国宾夕法尼亚大学魏茨曼设计学院副教授、博导、城市设计项目主任

基金项目:宾夕法尼亚大学中国研究与交流基金(Penn Global CREF Fund)