-

Simple and Best

Simple and Best

-

Simple and Best

Simple and Best

摘要:中国经济发展必须面对和解决的问题之一,就是地区间发展极不平衡,东部沿海地区与中、西部地区在经济发展、社会发展、文化教育等多个方面都有很大差距。一般看法认为,中西部地区应当利用经济落差形成的梯度,发挥劳动力等要素成本较低的比较优势,通过吸引东部地区的产业转移,推动中西部地区的产业调整和工业化进程,缩小区域差距。这实际上就是传统的产业梯度理论在中国现实中的应用。然而,中国的具体国情极为复杂,对产业转移和区域经济协调发展,我们需要有更客观理性的认识。

中国经济发展必须面对和解决的问题之一,就是中国地区间发展极不平衡,东部沿海地区与中、西部地区在经济发展、社会发展、文化教育等多个方面都有很大差距。在这种情况下,专家学者普遍认为,中西部地区应当利用经济落差形成的梯度,发挥劳动力等要素成本较低的比较优势,通过吸引东部地区的产业转移,推动中西部地区的产业调整和工业化进程,缩小区域差距。这实际上就是传统的产业梯度理论在中国现实中的应用。

一、多重因素推动东部地区产业对外转移

近年来,中国东部沿海地区土地、劳动力、能源成本都在不断提升,环境压力也在不断增大,企业经营压力增大。出于降低成本的考虑,劳动密集型产业正在实施外迁,出现了产业向中西部地区转移的迹象,以制造业固定资产投资为例,东部地区从2007年的61.6%下降为2012年49%,同期中部地区则从24.9%上升为33.3%,西部地区则从13.4%上升到17.6%。国家决策层对此高度重视,希望利用并引导这一趋势,通过产业转移,促进地区平衡发展,保持我国产业整体竞争力。李克强总理在6月25日国务院常务会议上再次强调这一问题,提出“引导东部部分产业向中西部有序转移,对于促进区域梯度、联动、协调发展,带动中西部新型城镇化和贫困地区致富,拓展就业和发展新空间,推动经济向中高端水平跃升,具有重大意义”。

值得注意的是,沿海地区地方政府在推动东部地区的部分产业外迁方面,也发挥了重要作用。以“腾笼换鸟”为代表的产业转移,在沿海发达地区--长三角和珠三角都曾经十分流行,正是地方政府的主动推动,导致了一些低附加值的劳动力密集产业集体被迫“出走”。为什么地方政府对当初争相引进的外来投资痛下“杀手”?一个重要原因就是土地资产价值问题--快速的城市化与持续的经济发展,带动了沿海地区土地价格的上升。地方政府也开始算账:既然是付出同样的土地资源和空间资源,要做同样的能源配套、基础设施配套,为什么不吸引投资额更高、附加值更高的企业和产业链条呢?于是,很多地方政府大力推动“腾笼换鸟”。只不过地方政府管得了本地产业园区,却管不了更大范围的市场,有些地方赶走了“老鸟”,也腾出了笼子,却没有引来“新鸟”。

不过,部分地方政府“演砸”了,并不能改变中国成本上升和产业转移的大趋势。当东部沿海地区劳动力成本日益上升,产业竞争力开始有所削弱时,面临东南亚等劳动力更低国家竞争之时,中国的产业转移必然发生,差别只是移到国外还是移到国内中西部地区。从中国的角度来看,内部不同区域之间存在的产业梯度转移,能否最终形成一个长期稳定的趋势?关乎中国的产业竞争力,决定着未来一个时期我国区域经济发展和产业布局方向,对于中国区域经济和产业政策具有重要影响。中国是一个区域差别很大的大国经济,相对于过去发生在国家间的产业转移,有时候国内不同区域之间的产业转移更为复杂。两者之间的一个关键区别在于:国内不同地区间的生产要素,特别是劳动力流动性远远强于国家之间,国内不同地区间劳动力价格的差异,不仅有可能吸引产业向要素价格低的地区转移,还可能导致劳动力向收入较高的地区流动,劳动力流动可能抵消产业梯度转移效应。这两种力量的相互冲突、相互作用决定着国家产业布局。

二、“逆劳动力比较优势”与产业发展格局变化

在一国内部不同经济发展水平的区域之间,劳动力倾向于向收入水平较高的地区流动,从而导致部分区域产业“逆劳动力比较优势”发展,并逐步成为国家经济发展的中心区域。这些地区由于区位、政策等优势,产业发展基础较好,形成了较大的劳动力需求,工资较高,从而吸引经济欠发达地区劳动力向本地区流动。发达地区伴随着产业发展,形成配套产业集聚,形成产业集群,会进一步锁定劳动力流入趋势。同时,劳动力流入和聚集,有利于扩大产业的市场需求,推动产业集群的进一步发展和升级。最终在特定区域形成产业集聚与劳动力等要素集聚之间相互强化的正向循环机制,形成区域经济“中心-边缘”格局。

从我国改革开放以来区域经济发展历程来看,即使在我国这样一个试图通过户口等各种行政手段严格控制人口流动的国家,仍然无法阻挡住中西部地区劳动力大规模向东部流动,而正是这种流动推动了东部地区产业发展,从而形成了我国已东部沿海为中心,以中西部地区为边缘的区域经济结构。2012年,我国东部地区以占全国11.38%的国土面积,形成了占全国55.6%的地区生产总值,实现了全国63.58%的工业总产值和63.25%的工业就业。我国区域经济这一结构特征也符合国际普遍规律。例如,美国大西洋沿岸7个州,占全国1.05%的国土面积,却生产了全国11.33%的GDP,集中了全国9.25%的人口。日本的东京都、大阪府、神奈川县三个地区占全国国土面积仅1.75%,却生产了全国31.21%的GDP。这种区域经济“中心-边缘”结构合理性在于随着劳动力等要素流动,实现产业和要素在同一区域空间内高度集聚,有利于发挥产业规模效应,形成产业集群的范围经济,从而提高经济效率,推动国家经济发展。因此,与国际产业转移不同,在一国内部,产业发展往往伴随着劳动力向收入更高就业机会更充足区域的流动,在特定区域实现“逆劳动力比较优势”积聚。

一国经济发达的“中心”区域,随着产业集聚和要素集聚密度提高,会导致土地、资源和劳动力要素成本提升,这种成本提升对于既有的“中心-边缘”格局影响具有双重影响。一方面,中心区域发展存在自我强化效应。首先,一个地区产业集聚和要素集聚,扩大了本地区的市场规模,有利于区域内市场分工细化,从而提高生产效率,在一定程度上抵消成本上升带来的产业转移压力;第二,劳动力报酬的提升,有利于劳动者增加人力资本的投入,提高劳动力素质,从而提高中心区域产业竞争力;第三,劳动力报酬的提高,还会提升劳动者消费水平,为产业发展创造强大的市场需求,促进中心区域新兴产业发展,率先完成产业升级。

另一方面,当中心区域要素成本持续上升,导致区域劳动力成本超越国家劳动力比较优势水平上限之后,成本敏感型产业则面临低收入国家竞争,出现衰落。这时就要求中心区域及时实施产业转型升级,转向技术含量高、附加值高和利润更加丰厚的产业,如果“中心”区域产业转型升级节奏跟不上成本提升,就会导致中心产业的衰落,内部中心区域“逆劳动力比较优势”发展停滞,无法进一步吸引要素向该区域集中,导致中心区域的消解。因此区域要素成本的提升,并不必然意味着中心区域的消失,成本提升既对传统产业发展模式提出挑战,又为产业转型升级和新兴产业发展提供了动力。

三、边缘地区“顺劳动力比较优势”产业发展的空间与局限

在我国东部沿海地区要素成本提高,导致传统劳动密集型产业逐步衰落的情况下,能否发挥我国大国区域梯度优势,利用边缘地区经济发展水平较低而产生的“劳动力比较优势”,促进劳动密集型产业向中西部欠发达地区转移,从而避免产业向国外转移呢?对于这一问题解答的关键在于我国不同区域劳动力成本的传导效应。

作为大国,不同于区域经济发展同质性较强的小国,我国地域广大,区域经济发展不均衡,加之城乡二元制格局影响仍未完全消失,迟滞了我国不同区域间、城乡之间的劳动力成本传导,中西部城乡仍存在大量的留守劳动力,落后地区生活成本较低,这些均为中西部地区吸引劳动密集型产业创造了有利条件。根据国家统计局全国农民工检测调查报告显示,在我国中西部地区农民务工收入低于东部地区,但由于中西部地区生活成本较低,相对于在东部地区务工,农民工在中、西部地区务工结余较多,中部地区农民工在中部、西部地区务工比在东部地区务工多获得64元和130元;西部地区农民工在中部、西部地区务工比在东部地区务工多获得228元和90元。

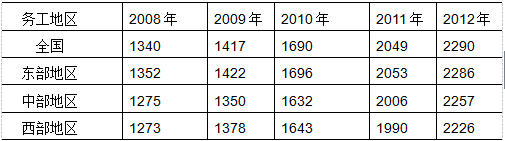

但同时我们也要注意到,随着我国不同区域间劳动力流动性提高,统一的劳动力市场逐步形成,我国劳动力成本跨区域传导效应越来越强,东中西部劳动力收入已经呈现趋同之势。从表1显示的趋势来看,从不同地区务工收入的增幅来看,西部地区的增长要快于东部和中部地区,东部、中部、西部地区农民工收入逐步呈现趋同之势。这就造成相对于经济发展水平较低的东南亚国家而言,促进劳动密集型产业向中西部地区转移可以利用的劳动力成本优势空间已经大大缩小。加之我国中西部地区交通相对闭塞,加之产业配套能力不足,发展出口外向型产业条件不足,在与东南亚等国家竞争方面也不具备优势。这就决定了我国中西部地区产业发展过程中,面临着我国周边收入更低国家竞争,通过单纯“拼成本”的方式,承接东部劳动密集型产业转移的难度会越来越高。

表1:外出农民工在不同地区务工的月收入水平

数据来源:国家统计局全国农民工检测调查报告2009年、2010年、2011年、2012年和2013年

数据来源:国家统计局全国农民工检测调查报告2009年、2010年、2011年、2012年和2013年

四、产业转移并非促进区域经济协调发展的唯一途径

区域间产业发展不均衡,并不必然导致区域间收入水平差距。在产业转移之外,劳动力流动和资源价值交换也可以达到促进区域经济协调发展的目的。一方面,利用中心地带的集聚优势,不断推动产业发展,吸收边缘地带劳动力就业,最终通过地区间劳动力市场均衡,可以达到区域收入水平均衡;另一方面,产业相对落后的边缘区域拥有土地、自然资源等不可流动的要素,可以通过农业、旅游和矿产资源开发等与中心地区实现价值交换,中心地区的收入水平越高,其与边缘地区交换的价格承受能力也就越高。在完善的资源市场机制下,边缘地区可以通过公平合理的价值交换,实现与中心地区的均衡发展。而在我国,由于传统“城乡二元制”扭曲了劳动力市场,并限制了外来务工者融入东部城市,享受平等的公共服务,导致中西部地区务工者难以充分享受劳动力流动带来的溢价。同时,农产品和资源性产品市场广泛存在政府干预,导致价格扭曲,存在对东部发达地区的“隐形补贴”。上述因素是导致我国东中西部地区居民收入差距和经济发展不均衡的重要原因。区域间产业转移必需同上述领域改革相互配合,才能有效解决我国区域经济发展不均衡问题。

五、片面理解产业转移可能造成不利影响

根据上述分析,我国东部沿海地区与中西部地区产业发展落差具有历史必然性,由此形成的区域“中心-边缘”格局正是经济规律所决定的,反映了经济发展对规模经济和范围经济的需要,在制订产业转移政策过程中,要充分认识到产业和要素集聚对区域经济发展的核心作用,避免对产业转移的片面理解,导致政策错位,对区域经济发展产生不利影响。

(一)片面强调劳动力成本优势,将影响我国内需的释放和产业升级

内需不足是目前公认的制约我国经济发展的主要瓶颈。导致内需不足重要因素之一就是劳动力在国民经济初次分配比重过低,劳动力收入过低妨碍了我国居民消费能力的提升。在很大程度上讲,我国东部沿海经济发达地区正是利用了这种压低劳动力分配比重的格局,吸收中西地区的廉价劳动力,延续了本地区传统劳动密集型产业的繁荣,但这种做法同时也抑制了需求的提升,最终削弱了我国经济转型动力。而近期沿海劳动力成本的大幅提高,正是对劳动力价格长期低估的正常反应,反映了“刘易斯拐点”来临后的劳动力供需的客观格局,为扩大内需推动产业转型升级提供了机遇。在这种情况下,如果片面强调延续我国劳动密集型产业竞争力,期待通过产业向中西部地区转移,进一步降低劳动力成本的做法,就等同于将东部地区既有的压低劳动力收入的分配格局向中西部地区转移,将进一步迟滞我国居民消费能力的提升,阻碍我国内需的释放,影响产业转型的动力。

(二)过分强调产业转移致使劳动力大规模回流,会使东部地区发展和产业升级失速

长期以来,由于观念落后和改革不到位,缺乏适应现代需要的社会管理手段,各级政府对大规模人口流动和城市化存在先天恐惧,本能的排斥外来人口融入本地,防止城市人口膨胀,导致我国东部沿海地区产业化和城市化水平失衡,农民工难以融入就业地城市,社会服务保障不足,农民工在就业地消费不足,制约了当地市场需求提升,同时大量农民工将积蓄用于来源地建房等传统消费,导致消费错配,降低了资源配置的效率。而根据经验,在既有收入水平不变的情况下,人口城市化带来的生活观念和消费观念的改变,将大幅提升消费水平,从而推动现代制造业、服务业和现代农业的发展,为区域经济发展和产业结构转型升级提供源源不断的动力。如果对此缺乏认识,延续既有认识偏差,希望通过产业转移带动人口向中西部地区回流,缓解东部地区所谓的人口压力,实质上就是本末倒置,会进一步延迟东部地区城市化发展,消解要素集聚效应,抑制需求提升,最终削弱东部发达地区产业转型升级的动力。

(三)强调产业转移带动就地就业,并非是解决有关社会问题的最有效方式

我国现有区域间的超大规模劳动力大迁移,不可避免的产生了一系列社会问题,导致中西部地区出现的留守儿童和空巢老人等社会问题,撕裂了家庭和传统价值体系。但是解决这一问题的途径不仅仅是促进劳动力在来源地就业一途。相反,通过加快就业地城市化和公共服务一体化进程,加快外来务工者及其家庭融入当地,推动东部地区城市化发展,可能是一种更加合理也更有效率的化解之道:一是相对于中西部地区,东部沿海地区在医疗、教育等公共服务水平更高,更加方便外来务工者在当地解决家庭教育和养老问题,有利于其获得效率更高质量的公共服务;二是相对于外来务工人员来源地的农村和乡镇地区,就业所在地城镇人口密度更高,医疗、教育等服务市场规模更大,有利于提高公共设施的规模效应和范围经济,从而保证公共服务的供给效率;三是提供公共服务不仅仅是一种支出,同时也是创造培育东部沿海地区市场需求的有效途径,可以为东部地区加速转型升级提供动力源泉。

六、区域产业布局调整与经济协调发展的现实路径

通过上述分析,我们认为,不宜将产业转移单纯理解为产业从一个地区向另一区域的空间移动,而是应当将产业转移理解为在促进产业集聚的基础上,调整区域产业布局的过程;不宜将产业转移理解为降低产业成本留住部分产业的权宜之计,而是应当将其理解为不同区域根据自身需要促进产业转型升级的过程;在这一过程中,中西部地区应根据不同的比较优势,加强与东部地区以及中西部地区之间的产业互动,因地制宜地采取多层次的产业发展战略。

(一)强化东部地区现有中心区域发展,进一步发挥产业增长极作用

促进要素进一步向东部沿海地区聚集,加快东部地区城市化建设,有序促进外来务工人员融入本地,提升产业集聚效应和市场需求效应,以此为依托,推动技术创新,发展新兴产业,促进本地区产业转型升级,进一步发挥和提升东部沿海地区在我国区域发展中的中心地区和“增长极”作用。

(二)扩大中心区域辐射范围,促进中部地区产业发展

加强交通基础设施建设,充分利用信息技术进步,发挥东部沿海“中心”区域的辐射作用,加速江西、安徽、河南等区位靠近现有中心区域的中部省份和地区融入中心增长极的进程,在促进区域经济协调发展的同时,扩大增长极的市场规模,促进区域市场分工,推动大“中心”区域的发展。

(三)加速打造西部地区增长极,提升西部地区造血功能

我国区域广大,幅员广阔,经济增长不可能依靠单一、有限的增长极,有条件实现多中心的发展格局。中西部地区有条件的地区应当抓住我国经济结构转型有力时机,以扩大内需为着力点,加快特大城市和城市群建设,促进要素集聚和产业集聚,提升市场规模,打造新的中心增长极。

安邦(ANBOUND)研究团队近年对“新丝绸之路”战略和陆权金融问题进行了大量的跟踪研究,一个重要的战略意义就在于,通过西部地区的产业发展和金融发展,在中国的西部地区打造一个面向中亚地区及欧洲地区的新贸易轴心,从而为西部发展寻找到新的支柱,而不是将整个中国经济的发展都系于东部地区,而广大的中西部地区永远跟在东部地区的抹布,成为东部地区经济社会发展的配角。从战略上来看,以“新丝绸之路”为核心的西部地区发展,也会强化中国历史上长期形成的“陆权”优势,改变三十多年来中国试图拥抱“海权”的改革开放的格局,为未来中国经济和社会发展提供新的战略选择。

(四)为资源性产业发展创造良好条件,强化边缘腹地区域的自我发展能力

对于广大中西部内陆腹地,不具有形成要素和产业集聚的条件,难以形成区域增长极。对于这些地区的发展,则需要从农业、矿产和旅游等资源型产业入手。适度推动农地流转,加强农田水利等基础设施建设,理顺农产品价格形成机制,推动现代农业发展;加大矿产资源勘探力度,推动资源市场改革,推动绿色环保资源开发体系;加大旅游市场开发力度,加强旅游基础设施建设。

标签 : 研究报告

标签 : 研究报告